백석과

기생 자야의 비련의 사랑

주로

문인, 수험생ㆍ교사, 젊은층에서 회자돼온 시인 백석이

대중의 관심 속에 들어온 것은 유산 다툼이 그 발단이 되었다. 서울 성북구 성북2동, ‘꿩의 바다’라는

별칭이 있는 이곳은 기막힌 풍광으로 여러나라 대사관저가 밀집해 있다. 이 산비탈에는 길상사(吉祥寺)라는

절이 있다.

3공화국

시절 유명한 요정 대원각(大苑閣)이

있던 곳이다. 대원각의 여주인은 1999년 여든세 살로

숨진

지난 11월 말 서울지법 민사19부는

백석이

주목을 받는 또다른 이유는 올 대입 수학능력시험 언어영역에서 일어난 복수정답 파문과 관련이 있기 때문이다.

언어영역 17번 문항은 백석이

1938년에 ‘삼천리문학’에 발표한

시 ‘고향(故鄕)’을

지문으로 제시하고 여기에 나오는 ‘의원(醫員)’과

유사한 기능을 하는 것을 ‘보기’(그리스 신화의 ‘미노타우로스와 미궁의 문’ 대목)에서 고르라는 것이었다. 시험을 출제한 교육과정평가원측은 오지선다형

중 정답을 처음에는 ③으로

했으나 이후 ⑤도

정답으로 함께 인정한다고 발표했다.

지금의 30대 이상들은 불행하게도 고등학교에서 백석의 시와 만날 기회가 거의 없었다.

김기림(金起林),

권환(權煥),

백석의

시들이 역사의 빛을 받으면서 고등학교 검인정 교과서에 실리기 시작한 것은 1990년

중반께부터. 서울의 한 여고 국어교사는 “백석의 작품들은

현재 최고의 서정시로 평가받고 있으며 학생을 포함한 여러 계층에서 읽히고 있다”고 말했다. 고은(高銀)

시인은 2000년 여름, 월간조선에

‘백석 시선집’을 한국의 명문으로 추천하면서

“근대 시사(詩史)에서

가장 빛나는 시 중의 하나”라면서 “모국어를 사용해 사물과

대상을 관찰하는 정화된 시선이 놀랍다”라고 촌평(寸評)을

한 바 있다. 백석의 시는 그동안 모의고사에 단골로 출제되었는데

2004년에는 수능시험 언어영역의 문제로까지 등장하기에 이른다.

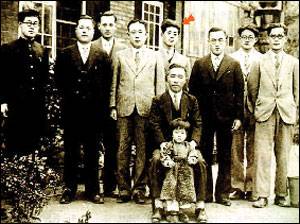

천재시인

백석은 1912년 평안북도 정주에서 태어났다. 본명은

1935년

조선어학회 회원이었던 해관

진향은

끝내 스승

“오늘부터

당신은 나의 영원한 마누라야. 죽기 전에 우리 사이에 이별은 없어요.”(‘내 사랑 백석에서)

함흥에서의

운명적 만남… 그리고 사랑의 도피

그때

백석의 나이 스물여섯,

‘자야오가’는 장안(長安)에서

서역(西域)

지방으로

오랑캐를 물리치러 나간 낭군을 기다리는 여인 자야의 애절한 심정을 노래한 곡이다. 한때 고등학교

교과서에는 이백의 춘하추동 오언율시 중에서 가을 편이 ‘장안 달 밝은 밤에’로 소개된 적이 있다. 진나라 때부터 민간에서 불려진 노래로 이백

외에도 중국의 여러 시인들이 ‘자야가’를 썼다. 백석이 하늘에 맺어준 여인에게 ‘자야’라는 아호를 붙여준 것은 자신에게 닥칠 운명을 알고 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

‘아마도

당신은 두 사람의 처절한 숙명이 정해질 어떤 예감에서, 혹은 그 어떤 영감에서 이 ‘자야’라는 이름을 지어주셨던 것은 아닐까.’

함흥에서

서울로 먼저 올라온 사람은 자야였다. 백석이 당시로는 최고의 직장인 고보 영어교사 자리를 그만두게 된

것도 자야 때문이었다. 이런 일도 있었다. 백석은

조선축구학생연맹전 대표선수 인솔 교사로 서울에 올라와서는 학생들만 여관에 투숙시켜놓고 자신은 정작 청진동 자야의 집에서 사랑을 불태웠다. 이 사실이 밝혀져 함흥여고보는 발칵 뒤집혔고 백석은 미련없이 자야의 곁에 있기 위해 사표를 던진다.

백석은

자야를 따라 함흥에서 서울로 올라와 청진동에서 살림을 차린다. 혼례만 치르지 않았을 뿐 두 사람은

부부와 똑같았다. 두 사람은 거처를 명륜동으로 옮긴다.

비슷한 시기 천재작가 이상(李箱)은

황해도 배천에서 만난 기생 금홍이와 함께 서울로 올라와 잠시 종로 우미관 뒤편에서 살림을 차렸고,

현재의 교보문고 뒤편 피맛길에서 훗날 ‘오감도’가 탄생하게 되는 제비다방을 연다.

백석과

자야가 동거를 한 기간은 3년여. 백석은 자야와 사랑을

하는 동안 사랑을 주제로 한 여러 편의 서정시를 쓰는데, 그 중

‘여성’에 발표한 ‘바다’와 ‘나와 나타샤와 흰당나귀’는 자야와 관련된 작품이었다.

백석은

어느날 ‘바다’가 실린 여성지를 갖고 와서는 자야에게

보여주며 “이 시는 당신을 생각하면서 썼다”고 말했다고

한다.

두

사람의 사랑은 뜨거웠지만 시대 환경은 차디찼다. 고향의 부모는 기생과 동거하는 아들을 못마땅하게

생각해 강제로 백석을 자야에게서 떼어놓을 심사로 결혼을 시키기로 한다. 백석은 부모의 강요에 의해

고향으로 내려가 부모가 정한 여자와 혼인을 올리지만 손목 한번 잡아보지 않고 도망쳐 나와 자야 품으로 돌아온다.

이런 식으로 강제 결혼을 하고 다시 도망치기를 세 차례. 자식으로서 부모에 대한 효심과

사랑하는 이와 함께 하고 싶은 열망 사이에서 백석은 괴로워하고 갈등한다. 백석은 봉건적 관습에서

벗어나기 위해 자야에게 만주로 사랑의 도피를 하자고 설득하지만 자야는 이를 거절한다. 백석은 ‘나와 나타샤와 흰당나귀’라는 시에서 당시의 심경을 이렇게

노래한다.

<

… 나타샤와

나는 / 눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰당나귀를 타고 / 산골로

가자 출출히 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자 // 눈은 푹푹 나리고

/ 나는 나타샤를 생각하고 / 나타샤가 아니 올 리 없다

/ 언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다 / 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이

아니다 / 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다 … >

자야는

자신의 존재가 백석의 인생에 걸림돌이 된다는 사실에 괴로워했다. 1939년 백석은 혼자서 만주

신경으로 떠나는데, 이것이 영원한 이별이 될 줄은 꿈에도 몰랐다.

1942년 백석은 만주 안동에서 잠시 세관업무를 하기도 했는데, 조국이 광복을 맞은 후

고향 평북 정주로 돌아와 1948년 잡지 ‘학풍’에 ‘南新義州

柳洞

朴時逢方’이라는

시를 발표한다. 이 시는 이렇게 시작한다. <… 어느

사이에 나는 아내도 없고, 또, / 아내와 같이 살던 집도

없어지고, / 그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서 /

그 어느 바람 세인 씁쓸한 거리 끝에 헤매이었다. …>

이

작품이 백석이 서울에서 발표한 마지막 작품이 되었다. 백석이 월북한 적이 없었음에도 ‘월북작가’로 분류된 까닭은 남북으로 분단되었기 때문이다. 서울과 함흥과 정주를 마음대로 오가며 문학활동을 하던 백석은 한반도의 허리가 잘리면서 북쪽을 선택한 결과가

되었다. 그는 월북작가가 아닌 재북작가였다.

백석의

연인 자야는 1987년까지 세상에 그 존재가 전혀 알려지지 않았다.

1987년 9월, 시인

‘월북’ 아닌 ‘재북’ 작가로

완전 복원 돼

“나는 (…) 동시에 함흥 시절에 쓴 백석 시의 애틋함과 고뇌와 갈등 따위가 일시에 정동된 풍경으로 다가왔다. 내가 그토록 존경하고 흠모하던 한 선배 시인의 풍모와 체취를 새삼 생생하게 확인할 수 있는 기회에 나는 몹시

흥분의 도가니로 빠져버렸다.”

생전의

비운(悲運)의

시인 백석이 남긴 시(詩)와

비련(悲戀)의

사랑, 그리고 자야의 고결한 영혼은 스산한 이 겨울을 훈풍(薰風)으로

감싸안고 있다.

◆

백석은

문단에서 ‘모던 보이’로 이름을 날렸다.

1912년

평북 정주 출생. 본명은 기행

1918년

오산소학교 입학

1929년

오산고보 졸업. 도쿄 아오야마학원에서 영문학 공부

1934년

귀국 후 조선일보 기자로 입사

함흥

영생여고보 교원 역임

1942년

만주 안동에서 세관업무에 종사

◆

작품연보

시

정주성(조선일보, 1935), 古夜(조광, 1936)

북관·노루·古寺·山谷(조광, 1937)

바다(여성, 1937) 山宿·饗樂·夜半·白樺(조광, 1938)

나와

나타샤와 흰당나귀(여성, 1938)

석양·故鄕·絶望(삼천리문학, 1938)

咸南道安(문장, 1939),

시집

사슴(자가본, 1936)

소설

그 母와

아들(조선일보, 1930),

마을의

유화(조선일보, 1935)

수필

耳說

귀고리(조선일보, 1934), 마포(조광, 1936)

동해(동아일보, 1938) 등

◆

故鄕

나는

북관(北關)에 혼자 앓아 누어서

어느

아침 의원(醫員)을 뵈이었다

의원은

여래(如來) 같은 상을 하고

관공(關公)의 수염을 드리워서

먼

옛적 어느 나라 신선 같은데

새끼손톱

길게 돋은 손을 내어

묵묵하니

한참 맥을 짚더니

문득

물어 고향이 어데냐 한다

평안도

정주라는 곳이라 한즉

그러면

아무개씨 고향이란다

그러면

아무개씰 아느냐 한즉

의원은

빙긋이 웃음을 띠고

막역지간(寞逆之間)이라며 수염을 쓸는다

나는

아버지로 섬기는 이라 한즉

의원은

또 다시 넌지시 웃고

말없이

팔을 잡아 맥을 보는데

손길은

따스하고 부드러워

고향도

아버지도 아버지의 친구도 다 있었다

(1938년, 삼천리문학)

◆

바다

바닷가에

왔더니

바다와

같이 당신이 생각만 나는구려

바다와

같이 당신을 사랑하고만 싶구려

구붓하고

모래톱을 오르면

당신이

앞선 것만 같구려

당신이

뒤선 것만 같구려

그리고

지중지중 물가를 거닐면

당신이

이야기를 하는 것만 같구려

당신이

이야기를 끊을 것만 같구려

바닷가는

개지꽃에

개지 아니 나오고

고기비늘에

하이얀 햇볕만 쇠리쇠리하야

어쩐지

쓸쓸만 하구려 섦기만 하구려

(1937년, 여성)

◆

모닥불

새끼오리도

헌신짝도 쇠똥도 갓신창도 개니빠디도 너울쪽도 짚검불도 가락잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기왓장도 닭의 깃도 개터럭도 타는 모닥불

재당도

초시도 문장(門長)늙은이도 더부살이 아이도 새사위도

갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜장이도 큰개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다

모닥불은

어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥발이가 된 슬픈 역사가 있다.